フロイト・スウィートの冷える装置VTA(vacuum triode amplifer)

(原文)http://diysome.web.fc2.com/FE/Hajime/index17.html#Caduceus

フロイト・スウィートの冷える装置VTA ― 重量変化・発電・自立運転

文献[1]によれば、以下のように記述されている。ただし、これは学術論文ではないので、厳密性・記述性に問題があるのはやむを得ないでしょう。理解しがたいところや頭をかしげたくなるところは多々あるが流し読みするしかない。全体を通じて何かをつかめれば幸いである。ヒントやきっかけにして欲しい。そして、そっくりさんを作ろうとするのではなく自分独自の設計で研究して欲しい。とくにアシュレイの構造は大きなヒントやきっかけになるのではないか。

文献[1]Kelly: Practical Guide to Free Energy Device, Chap.3.

----------------------------------------------

これは、VTA(Vacuum Triode Amplifier)と呼ばれるフロイト・スウィート(Floyd Sweet)の装置である。この装置は60Hz, 120Vで1kW以上の出力がでる。出力の一部を入力に帰還して自立運転可能である。出力は、モータを回し、電球を点灯するなどの点で電気に似ているが、負荷を通してパワーが増加すると、普通なら温度上昇が期待されるのにもかかわらず、逆に温度が低下する。

彼が、この装置を製作したことが知られるようになったとき、深刻な脅しのターゲットになった。真昼間から面と向かって脅かされたことも幾度かあった。関心問題は、ゼロポイント・エナジーを捕獲する装置が原因の可能性が大いにあった。その装置は、電流が増加すると、やっかいな問題を新たに起こすのである。

その装置について観測された特徴のひとつは、電流が増加したとき、装置の重量が約1ポンド(1ポンド=453.6グラム)も減少したことである。殆ど知られていないが、時空間が曲がる(ワープする。ウオープする)ことを示唆していた。ドイツの科学者が第2次大戦の終わりに、この装置を研究していたが、このシステムをテストするのに使われた不幸な人々は死んでしまった。Nick Cookの書いた本 “The Hunt for Zero-Point”を読むとよいだろう。

フロイトは、その装置の重量は、発生したエネルギー量に比例して減少することを発見した。しかし、負荷が十分大きくなると、空気の動きはないが旋回する風のような大きな音が発生するという臨界点に突然到達した。その音は、アパートの別の部屋にいる妻のローズにも、アパートの外にいる人たちにも聞こえた。

フロイトは、それ以上負荷を大きくしなかったし、テストを繰り返すことはしなかった(もしかすると彼は致命的な放射線量を浴びたのかもしれない)。私の考えでは、これは危険な装置である。作るのはやめた方がよいと、個人的には、そう思う。高度に致命的な20,000Vが磁石を調整するのに使われたことと、作動原理が当時は分かっていなかったということに注意すべきであろう。それにまた、実際に組み立てるための詳細についての現実的アドバイスを与える十分な情報が存在しない。

フロイトは、あるとき、ふと出力線を短絡してしまったことがある。パッと明るくフラッシュが光り、ワイヤは霜で覆われた。出力負荷が1kWを超えると、装置にパワーを与えている磁石とコイルは、さらに冷たくなっていき20°F (=-6.7℃)に達した。あるとき、フロイトは片方の手の親指と小さい指の間を流れる装置からの電流でショックを受けた。凍傷に近い損傷であり、少なくとも2週間、ひどい痛みが続いた。

この装置について観測された特徴は、

出力電力を100Wから1kWまで増加させても出力電圧は変化しない。

装置には、少なくとも25Wの負荷をかけ続ける必要がある

出力は、早朝は低下し、その後、何ら干渉なく回復する。

その地方の地震は装置の作動を停止できる。

ドライブコイルに簡単に9Vを印加することにより、装置は自立運転モードでスタート可能である。

パワーコイルへのパワーを一瞬さえぎれば、装置は停止できる。

通常の電気機器は1kWまでは正常に作動する。それ以上では、メータの読みはゼロを示すか、偽の読みを示す。

(訳註:ここから以下3段落は、コンデイショニングに関する記述であるが、あいまいで分かりにくい。ざっと流し読みでも、かまわない)

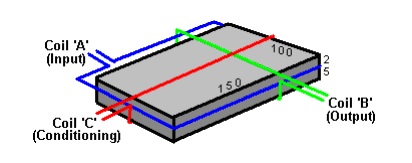

情報は限られているが、フロイトのデバイスは、1個か2個の大きなフェライト永久磁石(grade 8, size 150 mm x 100 mm x 25 mm) から成り、それにコイルが互いに直角(つまりx,y,z軸)になるように3面にまかれていた。フェライトマグネットの磁化は、コンデンサに溜め込んだ電気(510ジュール)で20,000Vを瞬間的に印加するか、あるいは、エネルギーコイルを通して60Hz(または50Hz)で1Aの交流を同時に各サイドの磁石プレートにかけて磁化に変化・特徴を与えた。

|

|

|

Fig.1.1 コイル、A, B, C, 文献[1] |

交流は出力に要求される周波数でなくてはならない。磁石プレートへの電圧パルスは、Aコイルの電圧がピークに達した瞬間にかけるべきである。これは電子回路的に行う必要がある。磁石プレートにパワーを付与することは、磁性体を約15分間共振させ、またエネルギーコイルに与えられた電圧は磁石の新たに形成された磁極の位置を変化させ、その後にその周波数と電圧で共振させるであろう、といわれている。

この”コンデイショニング(調整)”プロセスで、エネルギーコイルに印加した電圧は完全な正弦波とすることは重要である。ショック、あるいは外的影響は”コンデイショニング”を破壊してしまう可能性があるが、しかし、”コンデイショニング”を繰り返せば元に戻せる。最初のコンデイショニングプロセスで成功しないかもしれないが、同じ磁石で繰り返せば通常は成功する。

いったん、 コンデイショニングが完成したら、もうコンデンサーは不要である。デバイスは、入力コイルに数mW(60Hz)を入力するだけで、1.5kW(60Hz)の出力が得られる。出力コイルは入力コイルに際限なく供給可能であり自立運転となる。

コンデイショニングは、フェライト材の磁化に変化・特徴を与えている。コンデイショニング前は、N極は磁石の表面にあり、S極は反対側の表面にある。コンデイショニング後は、S極は中間点で止まることなくN極の表面の外側の端に向かって延び、端から6mm内部まで延びている。さらに、N極の中間に生成した磁気バブルがあり、このバブルは他の磁石を近づけると、その位置が移動する。

コンデイショニング後の磁性体には、三つのコイルが巻いてある。

外側の各ふちのまわりに先にコイルAをまく。各巻き線は、150 + 100 + 150 + 100 = 500 mmの長さ(これにコイル枠材の厚みによる分を少し足す)である。28 AWG 線(0.3 mm) を約600ターン巻く。

コイルBは100mmの両表面を通って巻く。したがって1ターンは、約100 + 25 + 100 + 25 = 250 mm の長さである(これにコイル枠材の厚みによる分を少し足す)。20 AWG線 (1 mm)を約200-500ターン巻いた。

コイルCは、500mmの両表面を通って巻く。したがって1ターンは、約150 + 25 + 150 + 25 = 350 mm の長さである(これにコイル枠材の厚みによる分を少し足す)。20 AWG線 (1 mm)を約200-500ターン巻いた。このとき、コイルBの抵抗値にできるだけ同じになるようにする。コイルAは入力コイルである。コイルBは出力コイルである。コイルCは、コンデイショニングに使われるが、重力効果を発生させるのにも使われる。

オリジナルのプロトタイプの動作のビデオは、ベアドン(Tom Beardon)のウェブサイト、http://www.cheniere.org/sales/sweetvideos.htm、でDVDが入手可能(有償)である。ミカエル・ワトソン(Michael Watson)の論文[1.2}は、多くの実際的な情報を提供している。例えば、彼は、自分で作った装置は、抵抗70Ωでインダクタンス63mHのコイルA、23AWG線を巻いた抵抗5.05Ωでインダクタンス1.78mHのコイルBをもっていると述べている。

最近、フロイト・スイートのデバイスに関する情報が少し付け加えられた。これは、フロイトの仲間によって公にされたのである。その人は、初めモーリス(Maurice)と言う名前を名乗っていたのだが、70歳になりその情報を公にする時期だろうと決心したのであった。これは下記(付録)に示してある。

ここに書いたほかに、フロイト・スウィートのデバイスを再現しようとしている人を私は知らないが、http://www.youtube.com/watch?v=UVhGQaESKEI&feature=g-u-uからビデオが得られる。そこに、二人の異なる実験者達が、進捗状況や成功のほかに、設計と構造などの経験が詳しく述べられている。

(付録)ニュージーランドのアシュレイ・グレイ

2014年4月、フロイトの仲間であるニュージーランドのネルソンのアシュレイ・グレイ(Ashley Gray)から、ある情報がもたらされた。フロイト・スウィートのデバイスの主設計は、作るのが怖い装置であるが、アシュレイが作った簡略化バージョンは、はるかに理解しやすく、再現するのに妥当のように思える。

1994年6月20日、アシュレイ談:

1985年にアメリカへ旅行した後、私は初めてフロイト・スウィートに紹介された。そのとき、また戻ってきて一緒にやらないかと誘われた。そのとき、彼は、イーソップ研究所のマーク・ゴルデイスから資金援助を受けていて、ロサンゼルスの研究所のダリル・ロバーツが共同コーデイネータとして作業していた。

しばらくフロイトとともに研究した後、我々はアメリカを去ってイギリスに移動した。ダリル・ロバーツが実験ノートを送ってきた。それは”空間量子変調器”(Space Quanta Modulator)の初めての試験の期間中に記録したものであった。その組み立ての詳細も記録されていた。我々は、その実験結果を確かめる再実験を頼まれた。

我々は、そのデバイスを作ってみたが、そのときは何も結果は得られなかった。明らかにされた新しい情報の光のなかで、私は、更に実験を進め、磁石のコンデイショニングなしにある程度の興味深い結果をどうにか得た。これは、私の知る限り、オリジナルのデバイスには使われていない方法である。

私が、アメリカにいるときに作った初期のデバイスは、25mm×25mmの大きさの二個のネオジウム磁石をスチール枠に取り付けたものからできていた。二つの”変調”用巻き線および一つの出力用巻き線があった。1kHzから2kHzまで可変であるサイン波発生発振器を特別に製作し、これでドライブした。

我々は、このデバイスからは、何の出力も、その他の重要な結果も得られなかった。フロイトはネオジウム磁石の磁場が強すぎるのではないか、それに磁気回路が閉じているのが問題ではないかと感じていた。しかし、磁石のコンデイショニングの必要性には、何も言及しなかった。

|

|

|

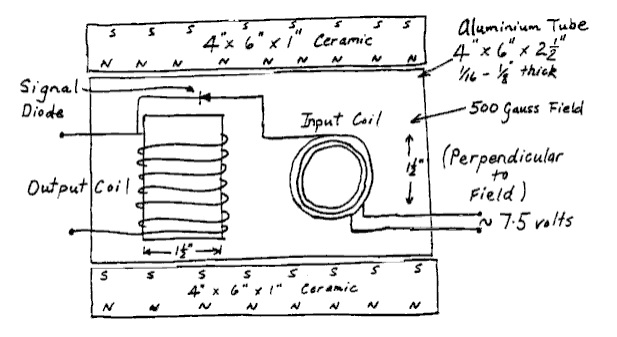

Fig.1.2 アシュレイのデバイス, 文献[1] |

(アシュレイ談終わり)

Kelly:

アシュレイは、次に、二番目のプロトタイプを、バリウムフェライト磁石(150 x 100 x 25 mm)を使って製作した。理解するためには幾つかの事柄が必要である。第1に、アシュレイは、コンデイション処理無しのマグネットを用いてフロイトの設計の簡単化バージョンで作ったように思われるのだが、私には、フロイト・スィートのデバイスの設計とは異なる設計で作ったように見えると言うことである。

第2に、アシュレイは、入力が0.001Wに対し出力が111Wを得た(COP=111,000)が、とても重要な結果を得ていると、私は思う。第3に、アシュレイは、アルミニュームの筐体で成功していることである。人々は、アルミには磁石が吸い付かないので、アルミは磁性はないという間違った考えをもっている。実際は、アルミは磁場に重要な影響を与えるし、実際、十分厚ければ磁気シールドに使うことだって可能である。

第4に、アシュレイの設計では、互いに直交する二つのコイルを用いているが、この様式は他のフリーエナジーの構造にも見られる点である。ともかく、アシュレイによって作られた設計図(下図)を見てみよう:

|

|

|

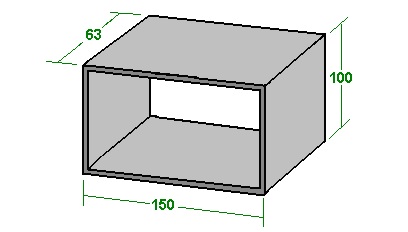

Fig.1.3 アシュレイのデバイスのケイシング, 文献[1] |

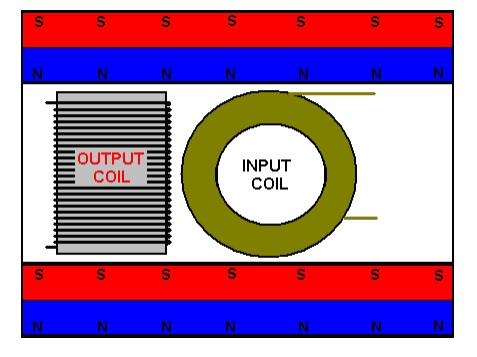

上図のように、アルミの容器は浅い。外寸は150 x 100 x 63 mm(=6” x 4” x 2.5”) である。浅い理由は、アルミボックスを通して、したがって、二つのコイルも通して、500ガウスという強い磁場が必要だからである。

|

|

|

Fig.1.3 アシュレイのデバイスの断面図, 文献[1] |

磁力線は、出力コイルの長さ方向と入力コイルの幅方向を通って流れている。図からわかるように、とても大きいマグネットに対し、ユニットはコンパクトである。入力は質の良い正弦波である。アシュレイは、また、次のように述べている。

オリジナルテスト装置で、はじめて成功した試験に関する実験ノートの詳細:

Wavetek(USA)社の信号発生器を使って入力コイルをドライブした。

入力コイル:直径1.5"、巻き数 120 turns、 銅線は#20ゲイジ (直径0.812 mm、全抵抗は約1Ω)

出力コイル:直径1.5"、巻き数 12turns、銅線は#12ゲイジ(直径2.05 mm) 出力: 10.4Vサイン波、 1.84 A 、19.15W 、約 400 Hz。

コメント:

周波数は、1.8A, 20Wの電球負荷に、比例的に影響を与えた。すなわち、明るさは周波数を大きくすると大きくなり、周波数を小さくすると小さくなった。ただし、周波数が大きくなると減少するような逆比例する点を除く。

はじめの変更:

信号発生器を、本目的用に製作した9V出力の正弦波発振器に置き換えた。入力コイルは、#18ゲイジ(1.024mmΦ)の銅線を使って250ターンに増やした。出力コイルは、#18ゲイジ(1.024mmΦ)の銅線を使って24ターンに増やした。マグネットやスペーシング、等々は、そのままで変更なし。

入力: 7.2V, 143μA (0.001W)

出力: 24.2V, 4.6A (111W, 388-402Hz).

コメント:

変動磁場に銅線を暴露する(あるいは銅線の占領する)領域を増加させると、出力が2倍になる。コイルが占有する体積と出力との関係(比)は、これを書いている時点では、まだ調べてない。マグネットのサイズは、コイルの体積、銅線の直径、入力電圧・電流よりも重要性は小さかった。

電流は、銅線のインピーダンスによって制限を受けるだけだったが、インピーダンスは、磁場の外ではたった2-3Ω(400Hz, #18銅線(1mmΦ)250ターン)なのに、磁場中で数100kΩまで劇的に上昇した。起動(励起)のためのACの電流は、I2R損失を補填するのに必要となるだけである。というのは、静磁場を作るのに電力は不要だからである。このユニットは、熱の発生なしに10-12時間運転したが、耐久テストは行ってない。この実験には3人が見ている。

テクニカルノート:

発振器の性能は重要である。高調波を含んでいてはいけない。純粋な正弦波である必要がある。

シグナルダイオード(Fig.1.2)は、電流を分流し、パワーコイルと起動(励起)コイルにμAレベルの微小な電流を送る。これは、ベクトル補完が生成されるような方法でマグネットとともに働く。

出力の負荷の電球はマグネットの近くでは振動する。

Kelly:

磁場がデバイスのボデイを貫かなくてはならないという重要な要件のために、アシュレイが用いた非常に大きなマグネットは、おそらく必要ではないだろう。重要な特徴は、入力コイルと出力コイルが互いに直交する(磁場も電場も直交)しなければならないということである。

どんなコイルでも、強い磁場の中に置かれたらインピーダンスは大きくなることと、このために入力コイルは、そのように太い線が使ってあることは、あなたは気づいているだろう。アルミは磁場を弱くする主な効果を有する。もし、アルミは、入手し難かったり、うまく作動しないなら、二つの大きな磁石間にフレイムをつけて、おそらく簡便な非磁性体を取り付ければ、少し小型化できるであろう。また、普通のアルミのクッキングフォイルをフレイムの幅に3mmの厚みになるまで折りたたんでフレイムを囲めば、アルミケイシングと同じ磁場効果をもつであろう。

(感想)

Kellyが言及している著書“The Hunt for Zero-Point”の購入前に、一言。これは、文科系のひとには面白いとしても、工科系のひとには、あまり役に立たないであろう。研究に直に関連するようなmust bookではない。

冒頭に述べたように、ここで紹介した記事は、学術論文ではないので、厳密性・記述性に問題があるのはやむを得ないでしょう。理解しがたいところや頭をかしげたくなるところは多々ある。しかし、over-unityと自立運転を達成したというアシュレイの構造は大きなヒントやきっかけになるのではないか。自分独自の工夫を取り入れた設計で研究して欲しい。

このデバイスは、前記イーサエナジーの空洞共振に属する方式かもしれない。その場合、アルミケイシングの寸法比は重要と思われる。黄金比その他をパラメータとして調べまくるとよいと思う。アルミの板厚は、やはりクッキングフォイルのように薄すぎてふにゃふにゃではいけないと私は思う。

この構造では、磁気漏れは十分大きい。ちなみに「フロイトはネオジウム磁石の磁場が強すぎるのではないか、それに磁気回路が閉じているのが問題ではないかと感じていた。」という記述があるように、フロイトは磁気漏れの存在が重要であることを認識していたようである。

出力コイルと入力コイルを直交状に配置することは、フリーエナジ装置によく見られ重要であるとケリーは指摘している。周囲空間の磁場の形状を計算してみると、何が重要かヒントやきっかけが得られるかもしれない。

出力電力の周波数は、約400Hz(アシュレイ)あるいは60Hz(フロイト)とあるように、かなり低くできることは実用上、大きなメリットである。

ときによっては霜が発生したり、霜がでなくとも冷えるという現象は、イーサエナジーを捕獲したことを示唆している。この装置ができたら冷電気の特徴に関する研究が一挙に進む可能性がある。

フロイトのデバイスでは、一台で1.5kW(60Hz)以上の出力が得られるとすると、これが何台かあれば、一般家庭の電力は十分まかなえる。核分裂反応による発電はもう必要なくなる。さらに、うまくいけば、浮上できそうなので浮いて走るくるまの実現可能性を示唆している。

さらに詳しくは、ミカエル・ワトソン(Michael Watson)の論文[1]は参考になるであろう。ワトソンのVTAの写真をFig.1.5に示した。写真をみると、装置類は、アナログ時代の古いものが写っている。このような時代に、このような研究をしていたことは、驚くべきことである。日本で、もしこのような発想の研究をはじめたとしたら、つまはじきにあうだろう。

なお、NaudinのCGを参考のために引用しておく(Fig.1.6)。さらにフロイトの論文は文献[1.4]が参考になるかもしれない。VTA装置の理論的考察も述べている。フロイトは、理論も実験も両刀つかいの優秀な人物と推測される。彼の論文のタイトルのNothig is somethigは、さしづめ空即是色だろうか。